辐射性白内障动物模型

|

检测项目报价? 解决方案? 检测周期? 样品要求?(不接受个人委托) |

点 击 解 答  |

【造模机制】 紫外线(UV)是自然界中的一种辐射,其波长通常范围为UVA(315~400nm)、UVB(280~315nm)和UVC(100~280nm)。其中,晶状体对300nm的UV波长最敏感。紫外线可以损伤晶状体上皮细胞的膜蛋白,导致细胞内液体平衡紊乱和细胞凋亡,最终形成白内障。此外,色氨酸吸收紫外线后可转变为氧化剂,也可导致晶状体蛋白变性。

【造模方法】可以使用成年豚鼠、大鼠、家兔等动物,同时可以使用散瞳剂。兔眼晶状体永久性损害的阈值剂量为每平方米5kJ的300nmUV。相对应的,每日照射大鼠30分钟可使其产生显著的晶状体混浊。如果使用环境中产生300~400nm波长UV的紫外线灯饲养豚鼠,则需要用时2~14个月才能观察到白内障的形成。

【模型特点】随着时间的推移,晶状体会出现不同程度的浑浊,并且浑浊的区域多出现在晶状体的中央和前后皮质区域,呈小点状、空泡状、片状或羽毛状。病变晶状体纤维肿胀,分布厚薄不一,病变明显区域的纤维层次少,出现空泡变性和撕裂,并且可见聚集成团的嗜酸性小体和泡状细胞。晶状体核染色深浅不一,晶状体上皮也表现出较为明显的增厚。电镜检查也验证了晶状体纤维明显肿胀、纤维间隙明显增宽的现象。

【模型评估和应用】使用室内紫外线弥散照射豚鼠造模,方法简单易行,接近于高纬度地区正常情况下白内障形成的条件,但需要较长时间的造模周期,且动物的饲养管理也相对困难。瞳孔大小和照射剂量是影响造模成功的关键。目前,大剂量直接照射的方法被广泛应用于该领域的研究中,适用于老年性白内障及白内障氧化损伤等领域的研究。

荣誉资质

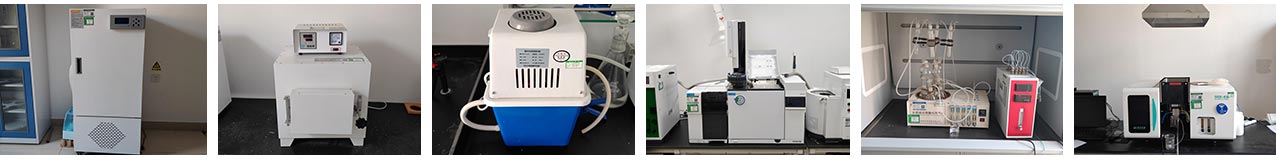

北检院部分仪器展示