原发性糖尿病沙鼠

|

检测项目报价? 解决方案? 检测周期? 样品要求?(不接受个人委托) |

点 击 解 答  |

【自发模型】除了常见的糖尿病模型动物如大鼠和小鼠之外,沙鼠(sand rat)也是一种被广泛使用的原发性糖尿病模型动物。沙鼠在野外生存时通常不会出现糖尿病,但是在实验室饲养时,会出现肥胖和糖代谢异常的症状。蒙古沙鼠(Merinos unguiculatus)则是一种由蒙古野生沙鼠培育而成的实验动物,也广泛用于糖尿病的相关研究。蒙古沙鼠体重为70~90g,部分个体体重可达120~140g,15~18周龄时性成熟,平均血糖、血清游离脂肪酸和血清IRI值都略高于普通大鼠,而肥胖沙鼠则更为突出,甚至可以出现尿糖阳性的情况。性别和对磺酰脲的敏感性没有差异,但肥胖沙鼠对胰岛素的感受性较低。

从沙鼠出生后3周开始,其主要脏器的病理学检查就可以观察到明显的变化。尤其是胰脏的变化最为明显,在大致分为两种类型:一种是胰岛血管周边发生病理变化,导致胰岛细胞纤维化;另一种是以胰岛数增加和胰岛细胞增生为主要特征的慢性变化过程。在3周龄的沙鼠中就可以发现胰脏的变化,主要表现为胰导管周围和血管周围的水肿,并逐渐转化为纤维化。这种变化在胰岛小动脉血管壁表现得最为明显。12周龄时,胰脏的纤维化过程中常伴有胰岛基底膜肥厚,同时,在周围细胞中还可以看到胰岛细胞的变性,即玻璃样变性、空泡变性、B细胞颗粒脱落、脂肪浸润等现象。进而可以导致胰脏间质的脂肪浸润和纤维化,外分泌细胞中的酶原颗粒也会增加。

肥胖沙鼠的病变呈现慢性变化过程,可以发现巨大胰岛的出现和增多。巨大胰岛中的B细胞对醛复红染色会降低而呈现出脱颗粒状。未见胰岛的纤维化、玻璃样变为中心的病变。肾脏中,可见以肾小球为中心的硬化性变性和小血管损害,从12周龄起就有这些变化,还可见到弥漫性肾小球基底膜肥厚的硬化性病变,以及系膜细胞肥厚的基质硬化和小动脉内皮细胞肥厚、中膜纤维化等变化。自4周龄开始,患病动物会因血管硬化而致心肌变性,其经过是中小动脉内皮细胞肥厚和中膜纤维化,导致血管闭塞,最终引起局部心肌变性。

【结果分析】尽管沙鼠并非常见的糖尿病模型动物,但其组织学变化和生理数值变动曲线与人体非常相似。在巨大胰岛的个体中,血清IRI值升高,这是一种B胰腺癌或其前癌的状态。在非肥胖型沙鼠中,可见由小血管损害引起的病变,多见于比较年轻的幼鼠期,病程呈慢性经过。特别是胰脏的病变过程,为研究糖尿病的病因提供了新的模型,同时,肾脏病变也与人糖尿病所见到的局部性细小血管损害相似,因此沙鼠可作为人体糖尿病慢性并发症的模型。

荣誉资质

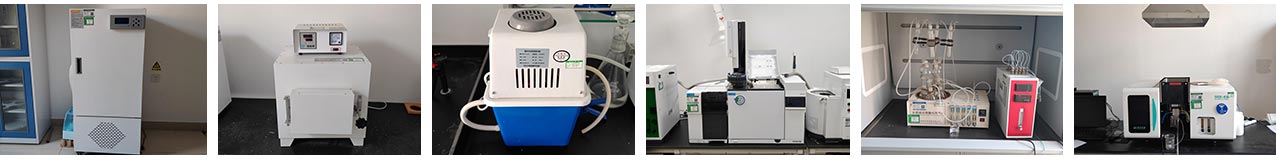

北检院部分仪器展示