恒河猴脊髓挫伤模型的建立及行为学评价

|

检测项目报价? 解决方案? 检测周期? 样品要求?(不接受个人委托) |

点 击 解 答  |

一、实验目的

本实验旨在使用与人较相似的非人类灵长类动物——恒河猴,建立成年恒河猴脊髓挫伤模型,以研究脊髓损伤修复及再生机制,提高实验的应用价值,为医学临床研究提供有价值的理论实验依据。

二、实验原理

本实验采用Allen建立的重物坠落致脊髓损伤方法,建立恒河猴脊髓挫伤模型。该模型与人类脊髓损伤的病理生理特点及变化规律较为接近,可为研究脊髓损伤后人类行为学和形态学变化提供依据。

三、实验材料与方法

(一)实验材料

1.所需设备 重物坠落打击仪(自制);电热压力蒸汽灭菌器;微量电子天平;电热恒温鼓风干燥箱;水平电泳仪;电热蒸馏水器;20μl、100μl、200μl、1000μl可调微量加样枪;手术器械:眼科剪、解剖剪、蚊式钳、有齿镊、无齿镊。

2.实验材料 成年恒河猴8只,雌雄不限,年龄约2岁,体重3.5~4.5kg(昆明医科大学实验动物中心提供),随机分为假手术和脊髓挫伤组两组,每组各4只。

(二)实验具体方法和操作步骤

1.猴脊髓挫伤模型的建立 首先使用氯胺酮(50mg/kg)复合地西泮(1.5mg/kg)肌内注射麻醉动物,将恒河猴倒置于手术床上,用常规方式进行消毒。然后以T10棘突为中心进行切口,逐层切开背部皮肤、皮下组织、胸背筋膜,切开椎旁肌棘突附着处。使用Cobb剥离器于椎板骨膜下剥离椎旁肌至关节突部并用干纱布填塞止血。接着用自动撑开器进一步清理残留的软组织,并切开T10棘上韧带及棘间韧带,最后剪除T10棘突并切开黄韧带,用Kerrison钳咬开椎板暴露脊髓。在打击前对金属棒进行消毒处理,然后使用20g金属棒从30mm处自由下落,打击T10神经节段。打击后对脊髓损伤区进行清洗处理。术毕间断缝合硬脊膜并分层缝合肌层与皮肤。假手术组同样切开椎板,但不打开硬脊膜,也不进行打击损伤。术后给予青霉素钠80万U静脉输液防止感染。加强管理及防止并发症。

2.行为学观察 观察术后24小时、1个月、2个月、3个月,观察恒河猴后肢自主运动、肌力和肌张力的变化情况,并根据Tarlov评分标准对脊髓损伤后后肢肌力进行评估。

四、实验结果

伤后24小时,假手术组双后肢肌力均为3分,脊髓挫伤组后肢肌力为0分,肌张力下降,表现为迟缓性瘫。伤后3天,假手术组双后肢肌力均已恢复正常。伤后5~7天,脊髓挫伤组后肢肌力为1分。伤后14天,脊髓挫伤组后肢肌容积略减少,表现为后肢痉挛性瘫。伤后1个月,脊髓挫伤组后肢肌力均为2分。伤后3个月内,脊髓挫伤组其中有两只后肢为3分,其余均为4分,且有主动握持及部分负重。

五、结果分析

通过运动评分,本实验展示了猴实验性脊髓不全损伤后神经运动功能的恢复过程。观察发现,在恒河猴脊髓损伤后,机体可以通过一定程度的自发恢复实现有限的脊髓功能可塑性,表现为损伤后逐渐部分恢复对运动控制的能力。这种有限的功能可塑性是机体保护性的自救反应,其确切机制尚需深入研究,将为未来脊髓损伤的治疗提供更有效的依据。

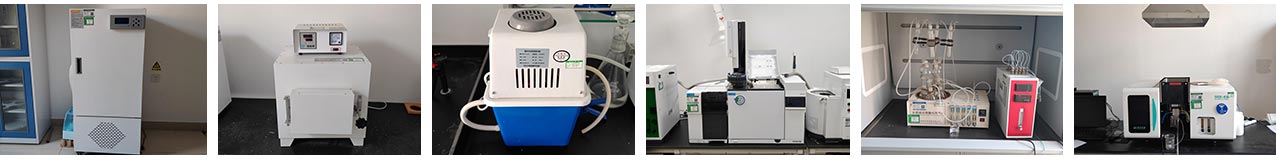

北检院部分仪器展示