慢性脊髓损伤动物模型

|

检测项目报价? 解决方案? 检测周期? 样品要求?(不接受个人委托) |

点 击 解 答  |

慢性压迫性脊髓损伤十分常见,原因可能是脊髓型颈椎病、后纵韧带骨化和颈、胸椎管狭窄等。该病理机制很复杂,目前尚未彻底了解。在实验研究中,有多种选择用于慢性压迫性脊髓损伤的动物。猿、猴等灵长类动物的脊髓解剖结构最接近于人类,猪、犬、猫等四肢行走动物的脊髓与人类较相似,而兔、鼠等动物的脊髓再生能力较强,与人类脊髓功能差距较大。

在观察截瘫肢体恢复功能的难易和可靠性方面,猿、猴可站立最佳,猪、犬、猫等四肢行走动物较易观察,而兔、大鼠等四肢爬行和跳行动物则较难观察,准确性不如高等动物。然而,初期试验一般会选择兔、鼠等低等动物。相比之下,大鼠来源丰富,成本低,易于喂养和护理,但由于其脊髓较细,因此脊髓损伤实验的手术难度更大。

一种常用的实验动物模型是使用不锈钢螺钉对压迫大鼠脊髓产生损伤。在这种模型中,将压迫装置固定在一个有机玻璃平板上,该装置中心有一直径为2mm的圆孔,四角各有一个直径为1mm的圆孔,中心圆孔内装有一螺距为0.4mm,长为10mm,直径为2mm的不锈钢螺钉。通过修剪动物背部毛发,并进行手术区域皮肤消毒,用显微外科血管钳修成直径约2.5mm的圆孔,然后将线穿入平板四周的小孔,打结固定压迫装置。术后每隔15~20天背部切开约5mm小口,显露螺钉,将螺钉旋入0.1~0.3mm,共3~5次。该动物模型在分级、模拟自然病理过程等方面克服了以往的缺点,并具有电生理和单克隆抗体、原位杂交反应、转基因、基因失效等基因工程和分子生物学研究的优点,价格也比较经济。

除此之外,还有一些其他的

荣誉资质

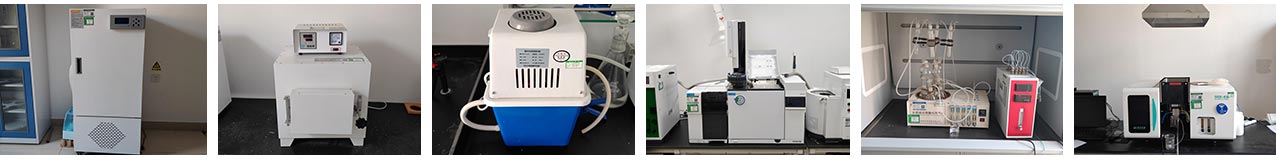

北检院部分仪器展示