溶血性贫血动物模型

|

检测项目报价? 解决方案? 检测周期? 样品要求?(不接受个人委托) |

点 击 解 答  |

溶血性贫血是一种由红细胞破坏速度远远超过骨髓代偿潜力引起的贫血病。溶血性贫血的发病机制包括红细胞膜的异常变化、血红蛋白的异常和机械性因素。

1、乙酰苯肼诱发的溶血性贫血大鼠模型

(1) 实验方法:体重为180~250g的雄性大鼠,将2%乙酰苯肼(APH)生理盐水溶液经腹腔注射,每隔3天注射一次,并通过测量网织红细胞、海氏小体、中性粒细胞等指标来验证模型。

(2) 模型特点:注射APH后,大鼠疲乏无力,行动迟缓,呈现出苍白、喘息等临床表现,血液学指标(血红蛋白、红细胞、白细胞)明显下降,但网织红细胞和海氏小体升高,且中性粒细胞等指标出现异常。

(3) 比较医学:其中,APH是制作溶血性贫血模型的经典方法之一。近年来,也有基因打靶和转基因等技术制作该模型,但由于程序繁琐、耗时多,国内应用不广泛。适合制作模型的实验动物包括小鼠、大鼠和家兔等。

2、盐酸苯肼诱发的溶血性贫血大鼠模型

(1) 实验方法:将盐酸苯肼用灭菌注射用水配制成5%溶液,并经腹腔注射,连续注射5天。注射5天后,通过检测大鼠血象、测定肝、脾重量及取动物组织进行切片观察等方式来验证模型。

(2) 模型特点:注射5天后,大鼠出现明显的贫血表现,包括肤色苍白、血象的变化以及器官的增大等症状,血象和骨髓象呈现出溶血性贫血改变。经过病理学检验,大鼠的骨髓和肝、脾等内部器官也出现异常变化。

(3) 比较医学:盐酸苯肼诱发大

荣誉资质

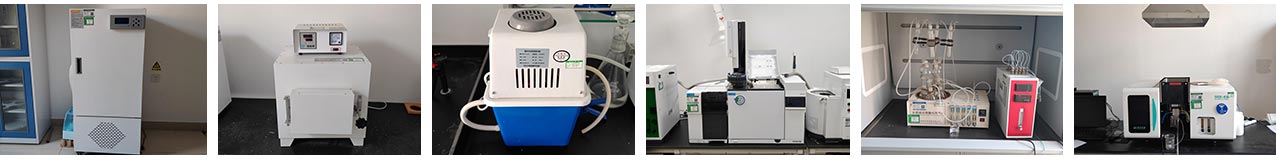

北检院部分仪器展示